L’articolo scritto da Costantini del Riccio, presidente del Comitato consultivo per la comunicazione istituzionale della Fondazione Insigniti OMRI, riflette l’impegno della Fondazione nel promuovere i principi e i valori costituzionali. In particolare, il testo sottolinea l’importanza della memoria storica e della commemorazione, come esemplificato dalla celebrazione dell’80° anniversario della liberazione di Auschwitz. La Fondazione, con il suo statuto, si dedica a mantenere vivi simboli di democrazia, giustizia e pace, invitando le future generazioni a non dimenticare le atrocità del passato e a preservare i valori su cui si fonda la nostra convivenza civile.

L’articolo di Costantini del Riccio, già dirigente del Quirinale dove ha prestato servizio per 30 anni all’Ufficio Stampa d, gli ultimi 15 anni come Vicario del Direttore Ufficio Stampa del Presidente della Repubblica, si concentra sull’importanza della memoria storica, evidenziando il ruolo cruciale che le visite dei Presidenti della Repubblica ad Auschwitz hanno svolto nel tramandare l’orrore dell’Olocausto. Attraverso una serie di visite ufficiali di capi di Stato italiani, il testo illustra come ogni commemorazione, a partire dal 1965 con Giuseppe Saragat, abbia sottolineato la necessità di ricordare e riflettere su quelle tragedie per prevenire il ripetersi di simili atrocità. Mattarella, in particolare, nell’occasione dell’80° anniversario della liberazione del campo, ha riaffermato il valore della testimonianza diretta dei sopravvissuti e la responsabilità di difendere i principi di giustizia, uguaglianza e libertà.

Il 27 gennaio segna una data importante nella storia, un giorno dedicato alla memoria e alla riflessione.

La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Auschwitz per commemorare l’80° anniversario dalla liberazione del campo di concentramento nazista, sottolinea l’importanza di non dimenticare l’orrore dell’Olocausto.

Auschwitz non fu solo il più grande centro di sterminio nazista, ma un simbolo di una brutalità inimmaginabile. La cerimonia del 27 gennaio riunirà sopravvissuti e leader di tutto il mondo, uniti dall’impegno a tramandare la memoria.

Tra Auschwitz e Birkenau, cinquanta forni crematori divennero strumenti di un genocidio sistematico, dove oltre un milione e mezzo di persone trovarono la morte. Questi campi furono l’ultima tappa di un viaggio terribile per i prigionieri, deportati con un obiettivo atroce: attuare la “soluzione finale” della questione ebraica.

Il 27 gennaio 1945, i soldati della 60ª Divisione di Fanteria dell’Armata Rossa raggiunsero Auschwitz, nella Polonia meridionale, e davanti ai loro occhi si presentò il cancello del campo, con la tragica scritta “Arbeit Macht Frei” (Il lavoro rende liberi).

Il 16 ottobre 1965, Giuseppe Saragat, Presidente della Repubblica, fu il primo capo di Stato a visitare Auschwitz, parte conclusiva di un viaggio ufficiale in Polonia. Il Presidente depose una corona di fiori davanti al muro delle esecuzioni, ancora segnato dalle cicatrici del passato, con il sangue dei fucilati visibile sulle pietre. Visitò ciò che rimaneva delle camere a gas e osservò le testimonianze custodite nel Museo: le fotografie scattate durante il funzionamento del campo e gli oggetti personali, come cappelli, scarpe e indumenti appartenuti alle vittime.

L’emozione di Saragat fu palpabile quando si trovò davanti alla targhetta di identificazione di Vittoria Nenni, figlia del leader socialista italiano Pietro Nenni. Arrestata a Parigi, fu deportata ad Auschwitz nel febbraio del 1943, dove morì nel luglio dello stesso anno. La frase lasciata da Vittoria come ultimo messaggio: “Riferite a mio padre che non ho perso il coraggio e che muoio per le mie idee”, colpì profondamente il Presidente.

Davanti alla vetrina che custodiva i cimeli della giovane, il Presidente depose un mazzo di rose bianche. Nel suo discorso, Saragat definì Auschwitz una “mostruosa officina di morte”, sottolineando come l’umanità fosse stata profanata dalla brutalità nazista. Le sue parole furono un richiamo potente alla responsabilità di preservare la memoria e di riconoscere il tragico tradimento del patto umano che unisce gli esseri umani, negato in ogni sua forma, persino nella più elementare espressione di dignità

Nella delegazione presidenziale, era presente Bernardo Mattarella, allora Ministro del Commercio con l’Estero e padre di Sergio, attuale Presidente della Repubblica.

La visita di Saragat ad Auschwitz seguì di pochi mesi un’altra iniziativa della sua presidenza: il riconoscimento della Risiera di San Sabba, a Trieste, come monumento nazionale. La Risiera, unico lager nazista in Italia dotato di forno crematorio, fu un luogo di indicibili sofferenze: tra le tremila e le cinquemila persone vi persero la vita.

Era il 12 maggio 1989, quando Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica, attraversò i cancelli di Auschwitz. Davanti a ciò che restava di uno dei capitoli più bui della storia, il Presidente rifletté sull’eredità morale di quel luogo. Auschwitz, disse, rappresentava la prova più tangibile della capacità dell’uomo di infliggere il male, ma anche un ammonimento universale. Per il Presidente, quel campo di sterminio non era solo un passato da ricordare, ma una lezione da interiorizzare: solo attraverso il dialogo tra i popoli si poteva scongiurare che tragedie simili si ripetessero. Il Presidente immaginava che quella ferita potesse trasformarsi in una base etica comune su cui costruire un’Europa capace di unire le diverse culture, superando le incomprensioni.

Nel 1996, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro compì una visita ufficiale in Polonia, un viaggio che lo portò a confrontarsi con alcune delle pagine più tragiche della storia. La prima tappa fu Varsavia, dove si fermò al Monumento agli Eroi del Ghetto. Quel luogo onora la memoria dei sessantatremila ebrei uccisi dai nazisti dopo la rivolta del ghetto del 1943.

Ad Auschwitz, il Presidente, accompagnato dalla figlia Marianna, percorse in silenzio i padiglioni del campo di sterminio. Si fermò davanti alla cella di padre Massimiliano Kolbe, poi proclamato santo, che sacrificò la propria vita per salvare un padre di famiglia condannato al bunker della fame.

All’uscita del campo, Scalfaro rilasciò una breve dichiarazione, rievocando il momento di raccoglimento davanti al muro della morte: “La mia preghiera è stata molto semplice: ho chiesto di essere il meno possibile indegno di tanto sacrificio e di tanto dolore”.

Nel marzo del 2000, il Presidente Carlo Azeglio Ciampi si recò ad Auschwitz insieme alla moglie Franca, in un momento di raccoglimento e omaggio alle vittime dell’orrore nazista. Ciampi depose due corone di fiori: una al Piazzale delle Fucilazioni e l’altra davanti alla lapide dedicata alle vittime italiane deportate.

Quindici anni dopo, il 27 gennaio del 2015, in occasione del 70° anniversario della liberazione del campo, fu Pietro Grasso, Presidente del Senato nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, a rappresentare l’Italia alla Processione al Monumento delle Vittime di Birkenau.

Più recentemente, il 18 aprile del 2023, il Presidente Sergio Mattarella prese parte alla “Marcia dei vivi”, un evento annuale che vede migliaia di giovani attraversare i luoghi simbolo dello sterminio, da Auschwitz a Birkenau, in ricordo delle vittime della Shoah.

Accanto a Sergio Mattarella, le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute al campo di sterminio, e la figlia del capo dello Stato, Laura. “Un luogo dell’orrore”, commentò il Presidente osservando i luoghi dello sterminio, “vederlo dà la misura dell’inimmaginabile”.

Parole che introdussero un discorso denso di significato sul valore della testimonianza diretta dei sopravvissuti, definiti da Mattarella come “preziosi custodi della memoria”. In particolare, espresse gratitudine verso le sorelle Bucci per il loro impegno nel raccontare il passato, contribuendo a preservare la consapevolezza collettiva.

Il Presidente affrontò il tema delle responsabilità storiche, richiamando la complicità dei regimi fascisti europei nei crimini commessi e ribadendo il dovere di vigilare contro il ripetersi di tali tragedie. “L’odio, l’antisemitismo e l’indifferenza”, avvertì, “sono pericoli ancora presenti che richiedono un impegno collettivo e costante”.

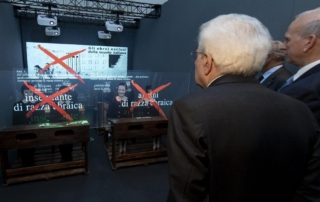

Non era la prima volta che Mattarella legava il suo mandato al dovere del ricordo. Già nel 2018, in occasione dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali fasciste, inaugurò al Quirinale la mostra “1938: L’Umanità negata – Dalle leggi razziali italiane ad Auschwitz”. Un’iniziativa che rappresentò una chiara presa di posizione contro ogni forma di discriminazione e un invito a riflettere sulle radici di quelle atrocità.